時代の置き手紙

歴史に触れたら書き置きます。

石田散薬と局長・副長ゆかりの地巡り

- 2015/07/21 (Tue) |

- 行事+場所 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

類は友を呼ぶ

と言いますが、今回はそんな類友が集まって

新選組副長・土方歳三様のご実家に家業の薬草作りをしに行ったお話

呉服屋で働くカメラマン、ゆいちゃんに

「こんなイベントがあるので行きませんか?」と誘われ

それなら!と私が少女漫画家のレイチェルさんを誘い

3人で土方歳三資料館で行われた石田散薬体験会に行って参りました(1014/5/3)

ちょっと脱線しますが、私達3人の共通点は「オタクな歴女」(笑)

もちろん新選組の漫画を読んだりゲームをしたり、新選組オタクでもあります

それぞれの好きな新選組作品は

レイチェルさんは「風光る」(少女漫画)

ゆいちゃんは「薄桜鬼」(乙女ゲーム)

私は「PEACE MAKER」(少年漫画)

と見事にジャンルがバラバラ(笑)

新選組ってファンの間口が広いというか

新選組関連の作品の多さに加え、キャラクターの個性や関係性が濃く

遺品や史跡もたくさんあるので会いに行けるサムライ(笑)

みたいなところがファンの多さに繋がっているのではないかと

あと好きな隊士が違っても、同じ集団に属する人物を応援しているので

ファン同士の仲間意識も強いんじゃないかと、勝手に思っています

話を元に戻して

まずは土方歳三資料館を見学

歳さんが相撲の稽古をした大黒柱が天井に移築されています

通常、年に一度しか展示されていない愛刀の和泉守兼定が

期間延長で拝む事ができました

私も居合経験者ですが細い刀身だなぁという印象がありました

軽くして立ち回るスピードをアップさせてたのかも(`・ω・´)

鞘には何やら刀傷も…!

紐の汚れなども使い込まれた感があって

この刀であの熱い時代を駆け抜けたんだなぁと感動しました

思わず「鉄ちゃん、命懸けでここまで持ち帰ってくれてありがとう!」

って言ってしまったよね(笑)

そしてあの有名な豊玉発句集もあり

「当たり前だよw」「そりゃそうだよw」

ってツッコミを入れたくなる句が多くてね

可愛いですよね〜(笑)

そして図録とウォールステッカーを購入

ブログを拝見して密かに館長様のファンだったので

お会計して頂いて感激でした(笑)

さてさてしばらく列に並んで、牛額草の説明を受けたあと

いざ、石田散薬作りです!

工程は

薬研でゴリゴリ

以上です

えっ?(;・∀・)

隣の方は「膝で挟んで」とか「ふるいにかけて」とか言われてたんですが

私を指導してくれた方はそれだけでした(簡潔バージョンね)

挽き終わったら紙に包みます

当時は7包1セットにして納品していたそうです

因みに帰ってからちょっと食べてみたら

草の味がしました(笑)

なんていうか、そりゃ効き目無いだろうなって(;・∀・)

最後にカヤの木の種を頂きました

誠マーク付き♡

ここから、私のワガママで新選組史跡めぐりスタート!

まずは土方さんのお墓参りに石田寺へ

(ずっと「いしだでら」って読むのかと思ってたけど「せきでんじ」でした(;・∀・))

土方家から徒歩10分もかからない距離にあります

先ほど貰ったカヤの種の木がお出迎え

樹齢400年ぐらいだそうですが、写真に収まらないほど大きい!

種を貰った時は「植えてみよ〜」と軽々しく思ってたけど

これは相当な土地がないとムリ(ヾノ・ω・`)

とにかく土方家のお墓がたくさんあるのですが

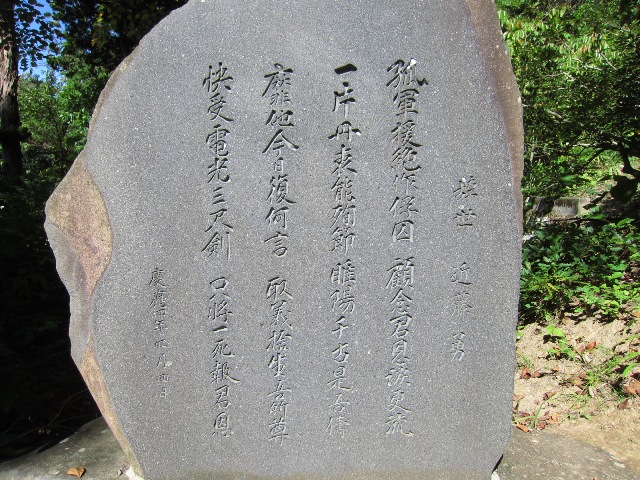

歳さんのお墓はこちら

函館戦争で亡くなった土方さんのご遺体は、そのまま埋葬されたので(場所は不明)このお墓には何も入っていませんが

こうやって弔って貰えて、たくさんの人からお参りされるの

きっと本人も気に入ってるんじゃないかなぁと思いました

(モテ自慢する人だからw)

石田寺からすぐのところに「とうかんの森」という

土方さんの生家が近くにあったとされる場所があります

と言っても面影が何もないのであんまりピンときません(笑)

お次は調布に移動して近藤さんゆかりの地巡り!

西調布駅を降りて徒歩5分くらいの場所に西光寺というお寺があります。

ここには甲陽鎮撫隊を率いて出陣する途中に立ち寄って休息したそうです

入口に近藤さんの座像

修繕してあげてー!(笑)

次はバスで移動して結構歩いて近藤さんの生家があった場所へ

実家の宮川家は敷地内に寺子屋や道場などがある豪農で

撥雲館というのは近藤さんの甥っ子(後に近藤さんの娘さんと結婚して後継者になった)の道場です

現在でも近藤さんが住まわれているので他の写真はありませんが

道路を挟んだ向かい側にいろいろとあります⇒

昭和初期に有志によって建てられた近藤神社

産湯の井戸

ちっちゃい鳥居が可愛いですね

少し進むと川があったのでオタク歴女の逞しい妄想力が膨らみ

「局長、この川で小さい頃魚釣りしてたね!」

「泳ぐ練習もしてるよ絶対!」

みたいな話で盛り上がりました(笑)

更に歩いて近藤さんのお墓がある龍源寺へ

こちらには胸像

処刑されたあと、首は京都で晒され行方不明になったと言われていますが

胴体の方は実兄が引き取ってこちらに弔われたそうです(諸説あるみたいですが)

体も行方不明なのかと思ってたから

家族の側に居られて良かったなぁと( ˘ω˘ )

後日、土方歳三資料館のブログにこの日のレポートがアップされていたのですが、

散薬作りに参加した人が、感想を書くノートあり

その中から数人のコメントが掲載されていて

な、なんとそこに私の感想がぁぁ!\(◎o◎)/

タイムスリップなんちゃら言うてるの私ですー!

館長様の目に止まったかと思うと嬉し恥ずかし(笑)キャー

おまけ

ウォールステッカー貼ってみました

と言いますが、今回はそんな類友が集まって

新選組副長・土方歳三様のご実家に家業の薬草作りをしに行ったお話

呉服屋で働くカメラマン、ゆいちゃんに

「こんなイベントがあるので行きませんか?」と誘われ

それなら!と私が少女漫画家のレイチェルさんを誘い

3人で土方歳三資料館で行われた石田散薬体験会に行って参りました(1014/5/3)

ちょっと脱線しますが、私達3人の共通点は「オタクな歴女」(笑)

もちろん新選組の漫画を読んだりゲームをしたり、新選組オタクでもあります

それぞれの好きな新選組作品は

レイチェルさんは「風光る」(少女漫画)

ゆいちゃんは「薄桜鬼」(乙女ゲーム)

私は「PEACE MAKER」(少年漫画)

と見事にジャンルがバラバラ(笑)

新選組ってファンの間口が広いというか

新選組関連の作品の多さに加え、キャラクターの個性や関係性が濃く

遺品や史跡もたくさんあるので会いに行けるサムライ(笑)

みたいなところがファンの多さに繋がっているのではないかと

あと好きな隊士が違っても、同じ集団に属する人物を応援しているので

ファン同士の仲間意識も強いんじゃないかと、勝手に思っています

話を元に戻して

まずは土方歳三資料館を見学

歳さんが相撲の稽古をした大黒柱が天井に移築されています

通常、年に一度しか展示されていない愛刀の和泉守兼定が

期間延長で拝む事ができました

私も居合経験者ですが細い刀身だなぁという印象がありました

軽くして立ち回るスピードをアップさせてたのかも(`・ω・´)

鞘には何やら刀傷も…!

紐の汚れなども使い込まれた感があって

この刀であの熱い時代を駆け抜けたんだなぁと感動しました

思わず「鉄ちゃん、命懸けでここまで持ち帰ってくれてありがとう!」

って言ってしまったよね(笑)

そしてあの有名な豊玉発句集もあり

「当たり前だよw」「そりゃそうだよw」

ってツッコミを入れたくなる句が多くてね

可愛いですよね〜(笑)

そして図録とウォールステッカーを購入

ブログを拝見して密かに館長様のファンだったので

お会計して頂いて感激でした(笑)

さてさてしばらく列に並んで、牛額草の説明を受けたあと

いざ、石田散薬作りです!

工程は

薬研でゴリゴリ

以上です

えっ?(;・∀・)

隣の方は「膝で挟んで」とか「ふるいにかけて」とか言われてたんですが

私を指導してくれた方はそれだけでした(簡潔バージョンね)

挽き終わったら紙に包みます

当時は7包1セットにして納品していたそうです

因みに帰ってからちょっと食べてみたら

草の味がしました(笑)

なんていうか、そりゃ効き目無いだろうなって(;・∀・)

最後にカヤの木の種を頂きました

誠マーク付き♡

ここから、私のワガママで新選組史跡めぐりスタート!

まずは土方さんのお墓参りに石田寺へ

(ずっと「いしだでら」って読むのかと思ってたけど「せきでんじ」でした(;・∀・))

土方家から徒歩10分もかからない距離にあります

先ほど貰ったカヤの種の木がお出迎え

樹齢400年ぐらいだそうですが、写真に収まらないほど大きい!

種を貰った時は「植えてみよ〜」と軽々しく思ってたけど

これは相当な土地がないとムリ(ヾノ・ω・`)

とにかく土方家のお墓がたくさんあるのですが

歳さんのお墓はこちら

函館戦争で亡くなった土方さんのご遺体は、そのまま埋葬されたので(場所は不明)このお墓には何も入っていませんが

こうやって弔って貰えて、たくさんの人からお参りされるの

きっと本人も気に入ってるんじゃないかなぁと思いました

(モテ自慢する人だからw)

石田寺からすぐのところに「とうかんの森」という

土方さんの生家が近くにあったとされる場所があります

と言っても面影が何もないのであんまりピンときません(笑)

お次は調布に移動して近藤さんゆかりの地巡り!

西調布駅を降りて徒歩5分くらいの場所に西光寺というお寺があります。

ここには甲陽鎮撫隊を率いて出陣する途中に立ち寄って休息したそうです

入口に近藤さんの座像

修繕してあげてー!(笑)

次はバスで移動して結構歩いて近藤さんの生家があった場所へ

実家の宮川家は敷地内に寺子屋や道場などがある豪農で

撥雲館というのは近藤さんの甥っ子(後に近藤さんの娘さんと結婚して後継者になった)の道場です

現在でも近藤さんが住まわれているので他の写真はありませんが

道路を挟んだ向かい側にいろいろとあります⇒

昭和初期に有志によって建てられた近藤神社

産湯の井戸

ちっちゃい鳥居が可愛いですね

少し進むと川があったのでオタク歴女の逞しい妄想力が膨らみ

「局長、この川で小さい頃魚釣りしてたね!」

「泳ぐ練習もしてるよ絶対!」

みたいな話で盛り上がりました(笑)

更に歩いて近藤さんのお墓がある龍源寺へ

こちらには胸像

処刑されたあと、首は京都で晒され行方不明になったと言われていますが

胴体の方は実兄が引き取ってこちらに弔われたそうです(諸説あるみたいですが)

体も行方不明なのかと思ってたから

家族の側に居られて良かったなぁと( ˘ω˘ )

後日、土方歳三資料館のブログにこの日のレポートがアップされていたのですが、

散薬作りに参加した人が、感想を書くノートあり

その中から数人のコメントが掲載されていて

な、なんとそこに私の感想がぁぁ!\(◎o◎)/

タイムスリップなんちゃら言うてるの私ですー!

館長様の目に止まったかと思うと嬉し恥ずかし(笑)キャー

おまけ

ウォールステッカー貼ってみました

PR

紀尾井坂

- 2014/05/17 (Sat) |

- 場所 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

突然ですが、音楽の話

私の母はピアノ教師で、家にはピアノとオルガンがあり

私も2歳の頃から音楽教室に通って英才教育を受けていました

が!

楽譜は読めないし、リズム感ないし、音痴だし…

_| ̄|○ il||li

こんな絶望的に音楽センス0の私が

無謀にも1年間バイオリンを習っていた事がありました

始めたきっかけは、葉加瀬太郎氏のリベルタンゴと

ニコ動で活動されていたフクメンさんのパフォーマンスに憧れて(笑)

フクメンさんには「フクメンさんに憧れてバヨ始めたいんです!」

ってメッセージ送り付けて一瞬マイミクだった事もあります(*ノωノ)

あとvanilla moodも昔からずっと好き

習い始めて半年くらい経った頃、

懸賞でバイオリンコンサートのチケットが当たり

グループレッスンを一緒に通っている友人を誘って

会場である紀尾井ホールに馳せ参じました

普通、名前ですぐ気付きそうなのに

行ってみるまで分からなかったんですよねー

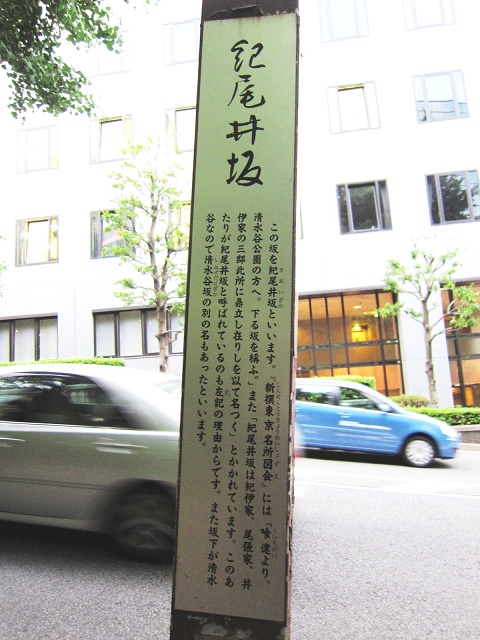

紀尾井ホールの前の坂が紀尾井坂だという事に…!

紀尾井坂と言えば(゚Д゚)ノ

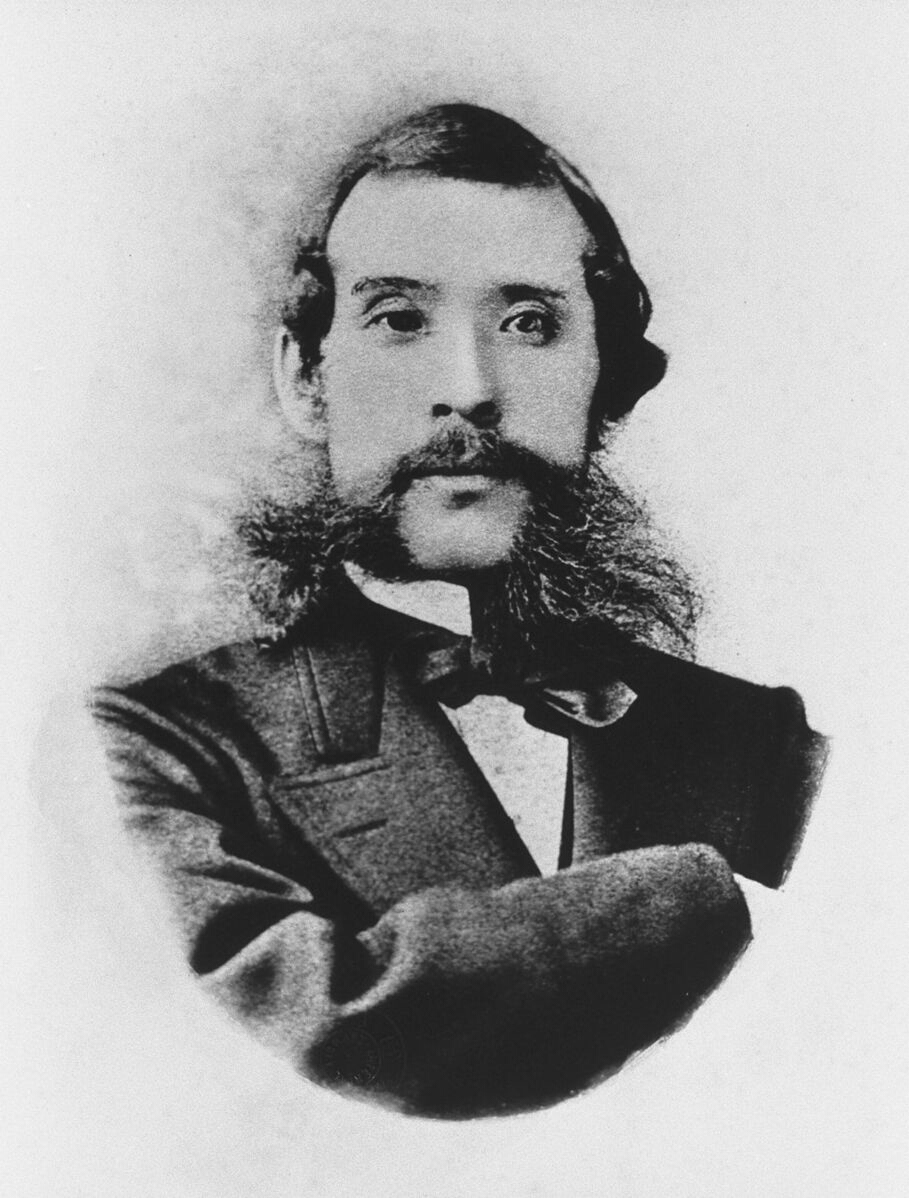

歴史ヲタ的には大久保利通が石川県士族に暗殺された場所

るろ剣ヲタ的には(笑)大久保利通が宗ちゃんに暗殺されたあと石川県士族に滅多斬りされた場所

明治11年5月14日に起こったこの事件は紀尾井坂の変とも呼ばれ

現代に置き換えると、

総理大臣が車でSP付けずに皇居に向かっていたら

政府に反感を持つ6人の狙撃手から銃撃され

運転手もろとも脳味噌見えるぐらい蜂の巣にされる( Д ) ⊙ ⊙

ぐらい衝撃的な事件でした

大久保利通は総理大臣ではありませんでしたが

この時代の政治家のトップで

維新三傑(大久保・西郷・木戸)では最後の一人になっていました

富国強兵を掲げ廃藩置県や地租改正など

現代日本の政治の基礎を築いたと言っても過言ではないと思います

私の印象は、ちょっと怖くて地元から嫌われてるけど、クリーンで仕事できる政治家

バリバリ仕事しながらも、家庭では子沢山で子煩悩なパパだったそうです

子孫には元総理大臣の麻生太郎さんがいます

ダンディ政治家遺伝子…!

紀尾井坂の名前の由来は

紀井・尾張・井伊の屋敷が近くにあったので頭文字を取って付けられました

古地図で見てみると

こんな感じ

紀井と尾張は御三家(将軍を輩出できる家)

井伊は彦根藩主と

かなりの豪華トライアングル△

現場近くの清水谷公園には紀尾井坂の変の慰霊碑もあるらしく

今度近くを通った際にはお参りしたいと思います

さてさて肝心のバイオリンコンサートですが、

しばらく連勤で、その日も朝から仕事していたので

(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

こんな勿体ない事になってました(笑)

バイオリン、今は辞めてしまってなかなか弾く機会はありませんが

やっぱり1番好きな楽器です

見た目も音色も美しい(*´▽`*)

チャンスがあればまた習ってみたいです

私の母はピアノ教師で、家にはピアノとオルガンがあり

私も2歳の頃から音楽教室に通って英才教育を受けていました

が!

楽譜は読めないし、リズム感ないし、音痴だし…

_| ̄|○ il||li

こんな絶望的に音楽センス0の私が

無謀にも1年間バイオリンを習っていた事がありました

始めたきっかけは、葉加瀬太郎氏のリベルタンゴと

ニコ動で活動されていたフクメンさんのパフォーマンスに憧れて(笑)

フクメンさんには「フクメンさんに憧れてバヨ始めたいんです!」

ってメッセージ送り付けて一瞬マイミクだった事もあります(*ノωノ)

あとvanilla moodも昔からずっと好き

習い始めて半年くらい経った頃、

懸賞でバイオリンコンサートのチケットが当たり

グループレッスンを一緒に通っている友人を誘って

会場である紀尾井ホールに馳せ参じました

普通、名前ですぐ気付きそうなのに

行ってみるまで分からなかったんですよねー

紀尾井ホールの前の坂が紀尾井坂だという事に…!

紀尾井坂と言えば(゚Д゚)ノ

歴史ヲタ的には大久保利通が石川県士族に暗殺された場所

るろ剣ヲタ的には(笑)大久保利通が宗ちゃんに暗殺されたあと石川県士族に滅多斬りされた場所

明治11年5月14日に起こったこの事件は紀尾井坂の変とも呼ばれ

現代に置き換えると、

総理大臣が車でSP付けずに皇居に向かっていたら

政府に反感を持つ6人の狙撃手から銃撃され

運転手もろとも脳味噌見えるぐらい蜂の巣にされる( Д ) ⊙ ⊙

ぐらい衝撃的な事件でした

大久保利通は総理大臣ではありませんでしたが

この時代の政治家のトップで

維新三傑(大久保・西郷・木戸)では最後の一人になっていました

富国強兵を掲げ廃藩置県や地租改正など

現代日本の政治の基礎を築いたと言っても過言ではないと思います

私の印象は、ちょっと怖くて地元から嫌われてるけど、クリーンで仕事できる政治家

バリバリ仕事しながらも、家庭では子沢山で子煩悩なパパだったそうです

子孫には元総理大臣の麻生太郎さんがいます

ダンディ政治家遺伝子…!

紀尾井坂の名前の由来は

紀井・尾張・井伊の屋敷が近くにあったので頭文字を取って付けられました

古地図で見てみると

こんな感じ

紀井と尾張は御三家(将軍を輩出できる家)

井伊は彦根藩主と

かなりの豪華トライアングル△

現場近くの清水谷公園には紀尾井坂の変の慰霊碑もあるらしく

今度近くを通った際にはお参りしたいと思います

さてさて肝心のバイオリンコンサートですが、

しばらく連勤で、その日も朝から仕事していたので

(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

こんな勿体ない事になってました(笑)

バイオリン、今は辞めてしまってなかなか弾く機会はありませんが

やっぱり1番好きな楽器です

見た目も音色も美しい(*´▽`*)

チャンスがあればまた習ってみたいです

会津鎮魂慰霊旅【3日目】

- 2014/04/04 (Fri) |

- 場所 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

この旅は会津に着いてからずっと、徒歩かバスで移動していたのですが

最終日は電車移動でスタート

(正確には、駅前でタッチパネル式のコインロッカーで苦戦する老夫婦を手伝っていたら時間ギリギリで筋肉痛なのに階段を猛ダッシュで駆け上がり滑り込み乗車スタート!ε≡≡ヘ( ´Д`)ノウォォォ)

隣駅の七日町駅で下車

駅からすぐのところにある阿弥陀寺に新選組の斎藤一さんのお墓参りへ行きました

昔は大仏があったそうですが、太平洋戦争で供出され

今では台座を残すのみ

明治戊辰戦没殉難者墓

戊辰戦争で亡くなった会津人の遺体は埋葬する事が許されず、半年間放置されたそうです(鬼ー!)

その後、埋葬地もこの阿弥陀寺と長命寺の2カ所に限られていたとか

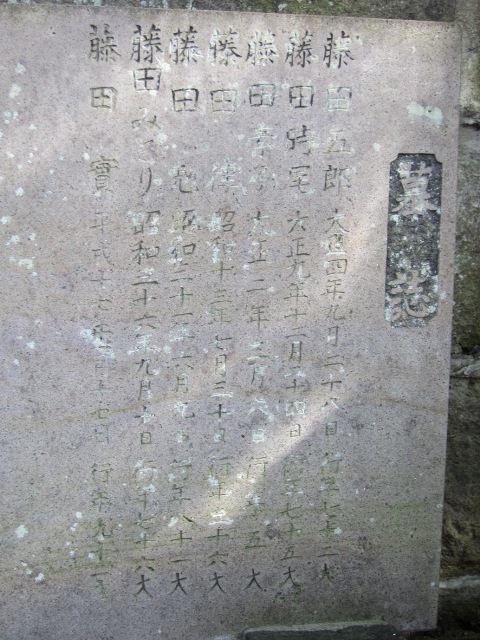

斎藤さんのお墓はかなり目立つ位置にあり、

奥さんの時尾さんが阿弥陀寺での埋葬を手伝った功績でこの土地を頂いたそうです

いろんな漫画やゲームに出てる有名人なので説明不要かと思うんですが一応

江戸で武士の家に生まれ、新選組三番隊の隊長として活躍し、戊辰戦争では京都から転戦し会津で降伏

八重さんの幼なじみの高木時尾さんと結婚しました(実は2番目の奥さん!)(るろ剣では菩薩のような妻でお馴染み!)

明治になってから改名して藤田五郎と名乗っているので「藤田家之墓」です

手を合わせようかと思ったら、落ち葉とか蜘蛛の巣で散らかっていたので勝手に掃除しました

私にとってお墓参りは、そこに眠っている人と直接会話出来る時間だと思っていて、

斎藤さんはこの旅の中で一番よく知ってる人だったので喋りやすかったです(笑)

「ずっと好きだけど、最近は大河ドラマと風光るの斎藤さんにハマってます」とかそんな感じ(チャラい笑)

もちろん時尾さんも一緒です

没年を見たら時尾さんの方が遅かったので、なんか安心しました(笑)

会津は長生きする人が多いな~

元々鶴ケ城にあって移築された御三階

名前は御三階なのに実はこっそり四階あって、秘密の会議などに使われていた模様

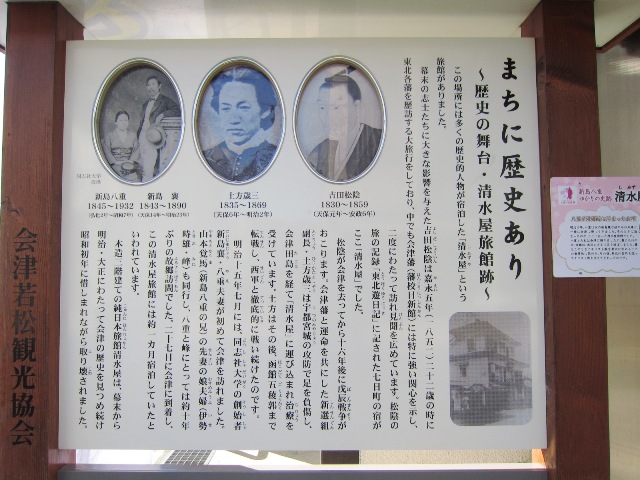

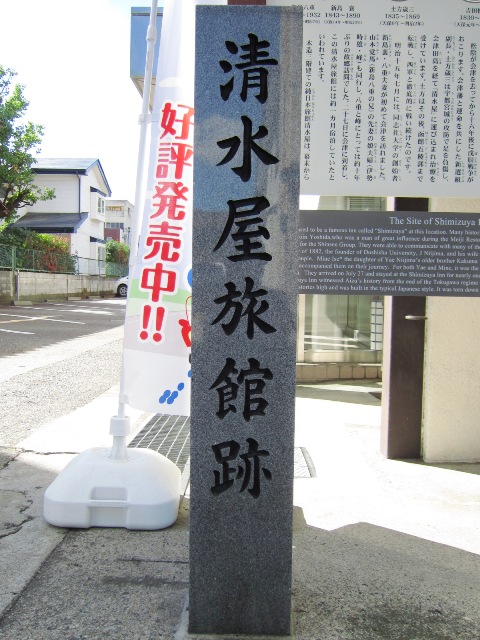

松陰先生や新島夫妻も泊まった旅館、清水屋跡

現在は銀行になっていて何の面影もありませんが

寝転びたい衝動をグッと抑えつつ、何往復もして写真撮りまくりセルフタイマーセットして自分も写ってみたり

防犯カメラには確実に不審者として映った事でしょう(-_-;)

七日町は大正浪漫っぽい建物が多くて、道も煉瓦敷きのところがあったり

散歩するだけでも楽しいです

昭和なつかし館

一階が骨董品店(骨董倶楽部)で二階が昭和の街並みを再現した施設

骨董品も撮影OKでした

私はよく骨董市に行くのですが、ストライクなのは100年くらい前のものなので

ときめくには新しすぎるし

懐かしむには古すぎて

購入には至りませんでしたが、自分が知らない時代のものに囲まれるのは至福の時間でございます(*´∇`*)

店内にいた団塊世代のご夫婦はすごく盛り上がっていました

二階へ(・ω・)ノ

昭和好きにはたまらん空間です!

昭和好きにはたまらん空間です!

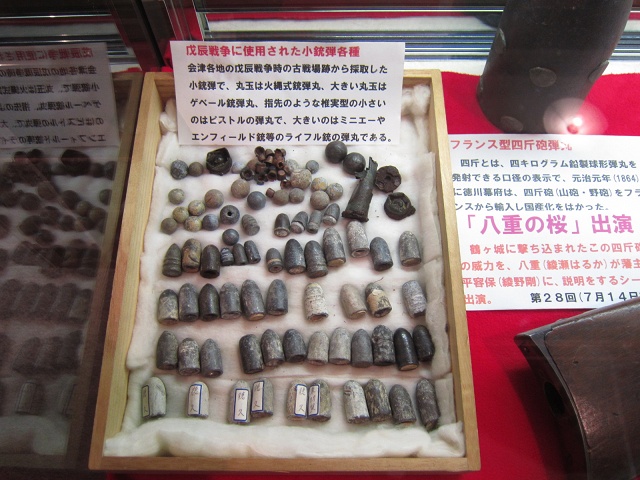

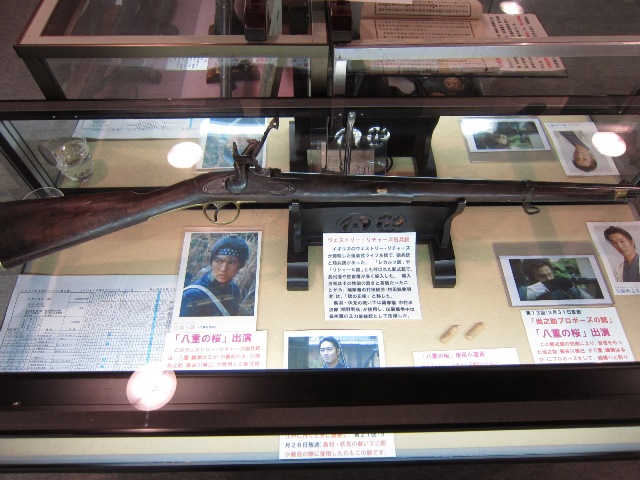

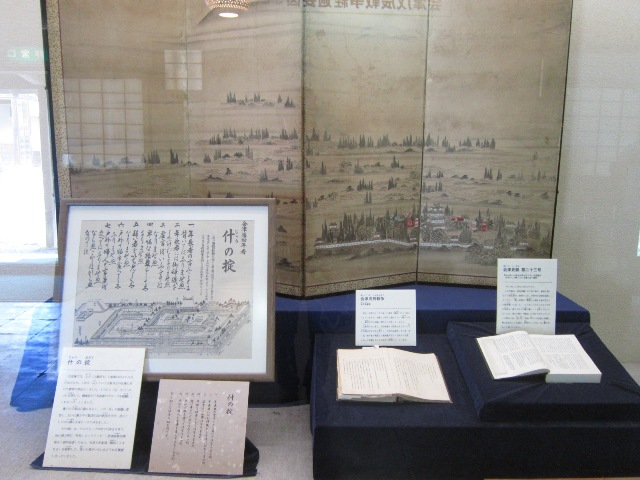

会津新選組記念館

こちらも一階部分が骨董店(むかしや)になっていて二階が資料館

ほとんど撮影OKで、八重の桜関連の情報もたくさんありました

こんなのが飛び交う中で、生き抜ける気がしない

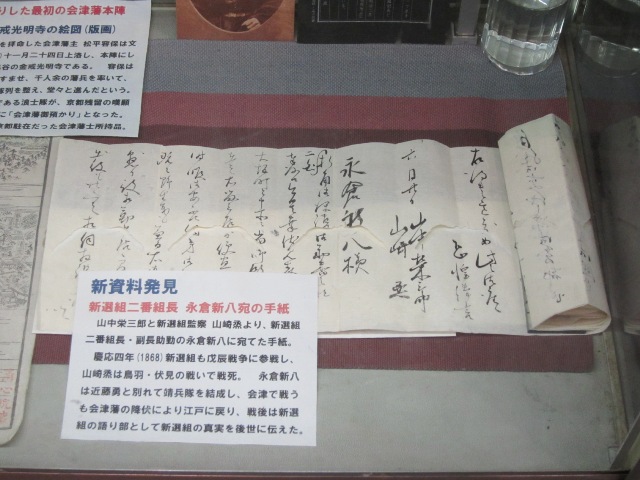

山崎さんが永倉さんに宛てた手紙

新選組って創作され過ぎてて、たまに架空の人物なんじゃないかと思ってしまうけど

こういうのを見ると、ちゃんと実在したんだなぁと実感します

こちらの骨董店はドストライクな時代のものが売られていたので、

古銭と古本を買いました

本は全然読めないけど、たぶん軍記物の写本なんじゃないかと予想

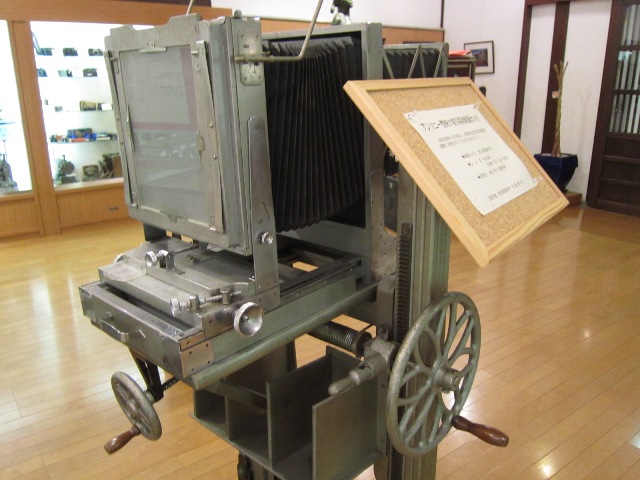

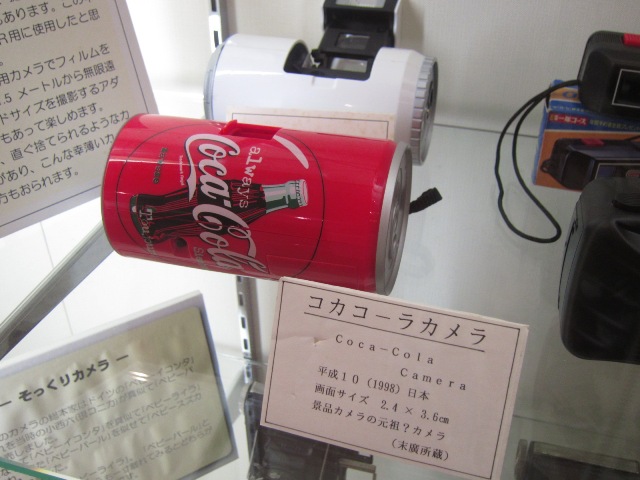

末廣クラシックカメラ博物館

実は私、写真の専門学校卒のカメラマンやってる者でして

カメラは仕事の相棒なのです

でもそんなにカメラに詳しいわけじゃないので勉強も兼ねて見学しました

授業で大判カメラの実習もありました

この時代に自動巻き上げカメラがあったなんてΣ(゚Д゚)

カッコイイー!!!

声に出して読みたい名前

声に出して読みたい名前

絶対カメラには見えない

絶対カメラには見えない

極小

フィルムどうなってるんだろう?

福島県立博物館

原始時代から近代までの福島の歴史を勉強できる博物館

この2つ、どちらも棺

入るなら足が付いてる方がいいかな

仏像も好きです

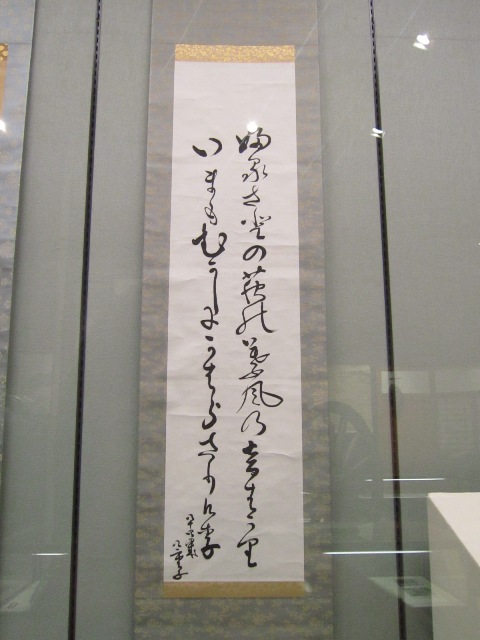

八重さん直筆の書

鶴ケ城砲撃に使われたアームストロング砲

こういうの集めてます

サイの神

関西人の私には見慣れないものばっかり

恐竜も大好きで、中でもプレシオサウルスが一番好きなのでこれはテンション↑↑↑

これはフタバスズキリュウっていう、いわき市で発見されたクビナガリュウだそうです

またバスで移動して目的地まで歩いていると

店先に八重たんと八重さん人形が!

可愛い〜(*´˘`*)♡と思って写真を撮っていると

作った方が出てきてくれて、人形の事とか歴史の事とか

いろいろなお話を聞かせて貰いました

人見知りなのでこの旅で唯一の地元の人との会話でした(笑)

西軍墓地

会津戦争で亡くなった新政府軍の合同墓地

鍵はかかってないけど扉は閉まってて

入っていいのか分からなかったので柵の外から撮影

平成の世になっても会津と長州・薩摩の間には埋められない大きな溝があります

(萩市からの友好都市申請を会津若松市が断ったとか、他にも個人的な話をいろいろ聞きます)

この柵は「隔離」するためなのか「保護」するためなのか

ものすごく考えました

でもここに在るという事は、会津の人に受け入れられているって事で

器の大きさというか武士道みたいなものを感じました

そんなこんなで三日間の会津旅が終わりました

時期的に八重の桜で街中が盛り上がっていたし、思った以上にいろんなところにいけて満足でした

ただ博物館に行き過ぎて(11箇所)、どこに何があってどれが本物だったとか

あんまり覚えてないのが悔やまれます(笑)

実際の場所に行ったり、博物館で実物を見たり

会津の傷や痛みを知って会津がますます愛おしくなりました

でも会津が可哀そうとかそういう事ではなく

八重の桜で覚馬さんが「どちらにも義はあった」と言っていたけど

私も「自分が信じる正義の為に戦った」熱い時代だから

こんなにも幕末が好きなんだなぁと思うのです

そんな熱い想いがたくさん詰まった土地でした

次は京都で八重さんのお墓参りとゆかりの地を巡る旅がしたいなぁ

最終日は電車移動でスタート

(正確には、駅前でタッチパネル式のコインロッカーで苦戦する老夫婦を手伝っていたら時間ギリギリで筋肉痛なのに階段を猛ダッシュで駆け上がり滑り込み乗車スタート!ε≡≡ヘ( ´Д`)ノウォォォ)

隣駅の七日町駅で下車

駅からすぐのところにある阿弥陀寺に新選組の斎藤一さんのお墓参りへ行きました

昔は大仏があったそうですが、太平洋戦争で供出され

今では台座を残すのみ

明治戊辰戦没殉難者墓

戊辰戦争で亡くなった会津人の遺体は埋葬する事が許されず、半年間放置されたそうです(鬼ー!)

その後、埋葬地もこの阿弥陀寺と長命寺の2カ所に限られていたとか

斎藤さんのお墓はかなり目立つ位置にあり、

奥さんの時尾さんが阿弥陀寺での埋葬を手伝った功績でこの土地を頂いたそうです

いろんな漫画やゲームに出てる有名人なので説明不要かと思うんですが一応

江戸で武士の家に生まれ、新選組三番隊の隊長として活躍し、戊辰戦争では京都から転戦し会津で降伏

八重さんの幼なじみの高木時尾さんと結婚しました(実は2番目の奥さん!)(るろ剣では菩薩のような妻でお馴染み!)

明治になってから改名して藤田五郎と名乗っているので「藤田家之墓」です

手を合わせようかと思ったら、落ち葉とか蜘蛛の巣で散らかっていたので勝手に掃除しました

私にとってお墓参りは、そこに眠っている人と直接会話出来る時間だと思っていて、

斎藤さんはこの旅の中で一番よく知ってる人だったので喋りやすかったです(笑)

「ずっと好きだけど、最近は大河ドラマと風光るの斎藤さんにハマってます」とかそんな感じ(チャラい笑)

もちろん時尾さんも一緒です

没年を見たら時尾さんの方が遅かったので、なんか安心しました(笑)

会津は長生きする人が多いな~

元々鶴ケ城にあって移築された御三階

名前は御三階なのに実はこっそり四階あって、秘密の会議などに使われていた模様

松陰先生や新島夫妻も泊まった旅館、清水屋跡

現在は銀行になっていて何の面影もありませんが

寝転びたい衝動をグッと抑えつつ、何往復もして写真撮りまくりセルフタイマーセットして自分も写ってみたり

防犯カメラには確実に不審者として映った事でしょう(-_-;)

七日町は大正浪漫っぽい建物が多くて、道も煉瓦敷きのところがあったり

散歩するだけでも楽しいです

昭和なつかし館

一階が骨董品店(骨董倶楽部)で二階が昭和の街並みを再現した施設

骨董品も撮影OKでした

私はよく骨董市に行くのですが、ストライクなのは100年くらい前のものなので

ときめくには新しすぎるし

懐かしむには古すぎて

購入には至りませんでしたが、自分が知らない時代のものに囲まれるのは至福の時間でございます(*´∇`*)

店内にいた団塊世代のご夫婦はすごく盛り上がっていました

二階へ(・ω・)ノ

会津新選組記念館

こちらも一階部分が骨董店(むかしや)になっていて二階が資料館

ほとんど撮影OKで、八重の桜関連の情報もたくさんありました

こんなのが飛び交う中で、生き抜ける気がしない

山崎さんが永倉さんに宛てた手紙

新選組って創作され過ぎてて、たまに架空の人物なんじゃないかと思ってしまうけど

こういうのを見ると、ちゃんと実在したんだなぁと実感します

こちらの骨董店はドストライクな時代のものが売られていたので、

古銭と古本を買いました

本は全然読めないけど、たぶん軍記物の写本なんじゃないかと予想

末廣クラシックカメラ博物館

実は私、写真の専門学校卒のカメラマンやってる者でして

カメラは仕事の相棒なのです

でもそんなにカメラに詳しいわけじゃないので勉強も兼ねて見学しました

授業で大判カメラの実習もありました

この時代に自動巻き上げカメラがあったなんてΣ(゚Д゚)

カッコイイー!!!

極小

フィルムどうなってるんだろう?

福島県立博物館

原始時代から近代までの福島の歴史を勉強できる博物館

この2つ、どちらも棺

入るなら足が付いてる方がいいかな

仏像も好きです

八重さん直筆の書

鶴ケ城砲撃に使われたアームストロング砲

こういうの集めてます

サイの神

関西人の私には見慣れないものばっかり

恐竜も大好きで、中でもプレシオサウルスが一番好きなのでこれはテンション↑↑↑

これはフタバスズキリュウっていう、いわき市で発見されたクビナガリュウだそうです

またバスで移動して目的地まで歩いていると

店先に八重たんと八重さん人形が!

可愛い〜(*´˘`*)♡と思って写真を撮っていると

作った方が出てきてくれて、人形の事とか歴史の事とか

いろいろなお話を聞かせて貰いました

人見知りなのでこの旅で唯一の地元の人との会話でした(笑)

西軍墓地

会津戦争で亡くなった新政府軍の合同墓地

鍵はかかってないけど扉は閉まってて

入っていいのか分からなかったので柵の外から撮影

平成の世になっても会津と長州・薩摩の間には埋められない大きな溝があります

(萩市からの友好都市申請を会津若松市が断ったとか、他にも個人的な話をいろいろ聞きます)

この柵は「隔離」するためなのか「保護」するためなのか

ものすごく考えました

でもここに在るという事は、会津の人に受け入れられているって事で

器の大きさというか武士道みたいなものを感じました

そんなこんなで三日間の会津旅が終わりました

時期的に八重の桜で街中が盛り上がっていたし、思った以上にいろんなところにいけて満足でした

ただ博物館に行き過ぎて(11箇所)、どこに何があってどれが本物だったとか

あんまり覚えてないのが悔やまれます(笑)

実際の場所に行ったり、博物館で実物を見たり

会津の傷や痛みを知って会津がますます愛おしくなりました

でも会津が可哀そうとかそういう事ではなく

八重の桜で覚馬さんが「どちらにも義はあった」と言っていたけど

私も「自分が信じる正義の為に戦った」熱い時代だから

こんなにも幕末が好きなんだなぁと思うのです

そんな熱い想いがたくさん詰まった土地でした

次は京都で八重さんのお墓参りとゆかりの地を巡る旅がしたいなぁ

会津鎮魂慰霊旅【2日目】

- 2014/02/17 (Mon) |

- 場所 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

さあ始まりました!会津2日目!

では張り切って容保さまのお墓参り行ってみましょう!(^O^)/

迷 っ た (;^ω^)

こういう時は文明の利器、地図アプリちゃんに聞いてみるに限りますよね

そしたらこの道↑を通って行き止まりを突っ切って山の中進めば着くよ☆

って言われました

マ ジ す か (゚∀゚;)

私のスマホがiPhoneならば、あの無茶ぶり画面を保存出来たのに…っ

自力でなんとか入口に到着

入口から森感がすごい

右の方にご注目

ド━(・(ェ)・)━ン!

いやいや話には聞いていたので覚悟済だし対策もバッチリですよ!(腕ブンブン)

爪と牙からの攻撃は危険だから避けて、鼻に一発食らわせれば倒せるんじゃないかと!(思考が完全に武井壮である)

いないかもしれない熊より、確実大量にいる虫の方が怖かったです←虫嫌い

ひたすら山を登ること10分

この階段を登った先に

松平家歴代藩主のお墓があります

碑石がとにかく大きい!

台座が可愛い(*´˘`*)♡

亀っぽいですが龍の赤ちゃんらしいです

容保さまのお墓はここから更に登ったところで

歴代のお墓に比べるとかなり小さめです

会津松平家には御家訓(ごかきん)という、徳川家の親戚として幕府がピンチの時でも絶対に裏切っちゃいけないよ!

という掟があったのです

容保さまはその掟を守り続けて懸命に働いたのに、徳川から見放され、逆賊呼ばわりされ、会津の地を奪われ、謹慎させられるという苦労の多かった御方

とにかく墓前で伝えたかったのは「お疲れ様でした」

こちらは松平家の一族のお墓

容保公の義姉、照姫が眠っておられます

灯籠

下山は、なんかテンション上がっちゃって(笑)

「そうだ!忍者修行だ!三┏( ^o^)┛」って事で

石に飛び移りながら駆け降りたので、2~3分で着きました

道路に面した入り口、めっちゃ分かりやすかったー!(/--)/ズコー

この山を登ってたのかと思うと、そりゃ熊ぐらいいるだろうと( ˙-˙ )ゾッ

しばらく歩いて「会津武家屋敷」という、

その名の通り江戸時代の武家屋敷を復元した施設に行きました

まずは前日お墓参りをした家老、西郷頼母さんのお屋敷へお邪魔しました

家の前には西郷家の養子で、小説「姿三四郎」のモデルになった西郷四郎の銅像があります

入ってすぐあるのは、身分の高い方をおもてなしする為の玄関

御成の間

中に殿がいらっしゃいますヾ(*´∀`*)ノ

しかし似てない(笑)

殿専用の厠

レールが付いていて引き出せるそうです

立派な鯉がいました

お庭

ここから家族の居住スペースなのですが

この部屋は西郷家の女性21人が自刃したところ

実際の現場ではないにしろ、やっぱり空気が重々しかったです

家老の自室

で遊ぶ子どもたちを叱る奥方

ここでいきなりですがナッチョス的日本家屋の萌ポイントを紹介したいと思います(`・∀・´)!

それは縁側のかどっこ

文章で説明するのは難しいですが、「まだ縁側、向こうにもあるよ」みたいな期待感と

直角っていう日本家屋らしい角度が好きです

精米所

ちゃんと動いてまして、なるほどそういう仕組みなのか〜と勉強になりました

家族用玄関

台所

使用人達の玄関としても使われていたそうです

屋敷の警護の為に長屋を作って家臣を住まわせたらしいです

一人暮らし用の部屋

物騒な部屋

籠

長屋の奥は資料の展示スペースになってまして

山川捨松嬢の等身大フィギュアや自刃のシーンの再現などがありました

蔵型の博物館

何が展示されてたっけなー?( ̄ー ̄)(笑)

旧中畑陣屋主屋

台所

これは萌えポイント縁側のかどっこがいっぱい!萌!萌!

鶴ケ城にあった茶室もありました

あともうひとつ撮影OKな博物館も

京都見廻組(幕府の警察みたいなもの)佐々木只三郎の墓

会津藩出身で龍馬暗殺の犯人かもしれない人物です

龍馬暗殺の犯人には諸説ありますが、私も見廻組なんじゃないかと睨んでおります|д゚)

端っこに神社もありました

会津天満宮と言って西郷邸にあったものが遷宮されたそうです

あとお土産屋さんとか美術館とかレストランとかいろいろ盛りだくさんな場所でした

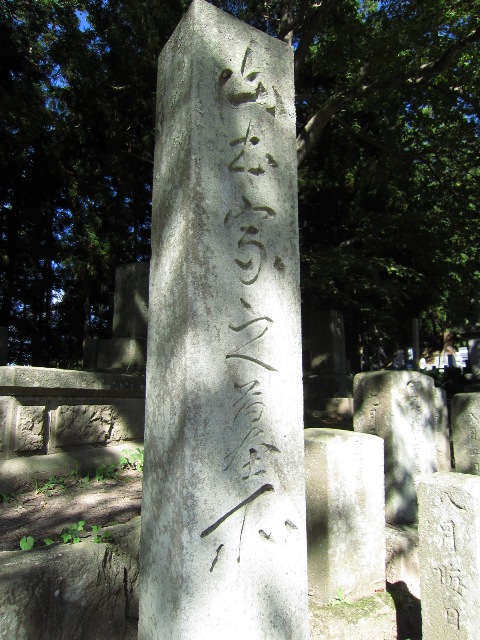

武家屋敷から少し歩いた天寧寺というお寺に、新選組局長近藤さんのお墓があります

(会津藩は新選組のスポンサーなので、土方さんがおねだりしたのでしょう)

会津藩家老、萱野家のお墓もあったんですが、見つからなくて断念

きっと道には見えなかったあの山奥にあったんだろうけど(笑)

さてさて近藤さんのお墓は案内板がたくさんあったので迷わずに辿り着けました

(がっつり登山でしたが)

前日のスペンサー銃を構えた時に八重さんになりきったように

わたくしテンション上がると、なりきりスト(命名)になってしまうのです!(`・ω・´)シャキーン

この時の気分は完全に新選組副長、土方歳三でした(笑)

「随分と山ン中ぁ建てちまったなぁ

…来たぜ、勝ちゃん」

って心の中で呟きながらお参りしてました(笑)

このお墓には遺髪か首が入ってると言われていますが、定かでは無いようで…

もし何も入っていなかったとしても新選組が消滅するその日まで近藤さんの魂は新選組と共に在り続けたんだなぁ

と感じました

右には土方さんの慰霊碑もありました

墓ばっかなので、ここらで会津の秋をお届け

次も墓(笑)

朝から『お墓参り=山登り』だったので、ちょっと覚悟してましたが

普通に人里にあるお寺でした(笑)

大龍寺

途中から鳩が案内してくれました!

新島(山本)八重さんが亡くなる前年、散らばっていた山本家のお墓をひとつにまとめて

墓標の文字を書いたそうです

(でもお父さんのお墓は離れたところにある)

山本という苗字は所縁のある名前なので

もしかしたら御先祖様の可能性もあるかもしれません(。-ω-人)

って事で手を合わせて来ました

お昼ごはんは飯盛山の麓のお店で喜多方ラーメンを食べました

縮れ麺であっさりしてて美味しかったです

もちろんこの日のディナーも安定のコンビニ弁当(笑)

歴史に興味のない人でも名前くらいは知ってると思われる白虎隊

昔、山Pがドラマやってましたよね

会津戦争下、年齢別に編成された部隊で

16〜17歳の少年兵がお城が燃えてると思い(実際には周りの家が燃えていただけ)

敵に捕らえられるくらいなら!と自ら死を選んだ悲話です

飯盛山参道

まずは中腹にある白虎隊記念館に行きました

中の展示は割と雑然としているんですが(笑)

会津出身の人も新政府の人もビックネームが残した書や遺品がところ狭しと並んでいて

心の中でキャー(゚∀゚)とかワー(゚∀゚)とか叫びっぱなしでした(笑)

飯盛山の白虎隊士像はほとんどがお城の方向を見ています

隊士たちが通った洞窟

流れはとても速かったです

さざえ堂

重要文化財に指定されている仏堂で

中が螺旋状の坂道になっていて、同じ道を通らずに昇降できます

もうこれがめちゃくちゃ楽しくて1人ではしゃいでたんですが、カナブンみたいな虫が大量に網にへばり付いていて

楽しいー!(≧∇≦)

ひっ!Σ(゚Д゚)

楽し(≧∇≦)

ひっ!Σ(゚Д゚)

た(≧∇≦)

ひっ!Σ(゚Д゚)∞

ビビリ疲れた…

頂上の天井

横から見たさざえ堂

私が飯盛山に登った日は白虎隊が自刃した次の日でした

(旧暦なので時期は今でいう8月ぐらいですが)

飯盛山で亡くなった白虎隊士のお墓

容保公の慰霊碑

自刃した隊士の中で唯一生き残った飯沼貞吉のお墓

他の隊士とは少し離れた場所にあります

あまり白虎隊については話さなかったそうですが

彼が生き残ってくれたおかげで、私達はこの悲劇を知る事が出来たわけです

自刃した地に立って、会津の街を見渡して

「これが彼らの最後に見た風景か…」と思うと

自然と涙がこぼれました

そしてなりきりスト複合技で

「会津の誇りだ」とか

「なんで死んでしまったんだ」とか

「まだ生きたい」とか

「潔く死にたい」とか

いろんな人の感情が溢れてきて、とにかく悲しかったです

お城もポールが邪魔でしたがちゃんと見えました

下山して向かったのが白虎隊伝承史学館

こちらは先程の白虎隊記念館より雑然感がスゴイ!(笑)

日用品とか割と身近な展示品が多かったんですが

土方さんが宿泊のお礼に置いていった双眼鏡とか、急にスゴイ品がぶっ込まれてきます

入り口にイケメン♡

次は旧滝沢本陣

元は殿様の休息所ですが、会津戦争では大本営となりました

当時の暮らしぶりが分かる展示品

遠州流庭園

銃痕や刀傷が扉など至るところにあって、写真を撮りまくっていると、

閉館時間が近付いていたようで係の方が雨戸を閉めにこられました

焦りながらまだ見てない所を見終わって、閉められた雨戸に目をやると

雨戸にも銃痕が!!!(゚д゚)二枚ぶち抜き!!!

これはレアなものが見れた

最後に八重の桜のオープニングに登場する石部桜を見に行きました

桜の時期じゃないし、日も落ちてきていたので「気付けなかったらどうしよう(´・ω・`)」

と思いながら道に迷っていたら(←笑)

あった

距離があってもフォルムだけで他の木とは別格なのが分かりました

とりあえず見えた方向に進み到着

なんという存在感!

なんという生命力!

普段あまり木が生きていると意識する事はありませんが

石部桜からは生きている気配がビシビシと伝わってきました

桜の花が咲いていたらさぞかし美しいだろうと…

これは春にもう一度訪れたいと思いました

会津若松駅までのバスが行ってしまったばかりだったので、40分くらい歩いて帰りました

夜の駅前

とにかく歩きまくった1日だったー( ´O` )

最終日は筋肉痛で更に歩き周ります(笑)

3日目に続く→

では張り切って容保さまのお墓参り行ってみましょう!(^O^)/

迷 っ た (;^ω^)

こういう時は文明の利器、地図アプリちゃんに聞いてみるに限りますよね

そしたらこの道↑を通って行き止まりを突っ切って山の中進めば着くよ☆

って言われました

マ ジ す か (゚∀゚;)

私のスマホがiPhoneならば、あの無茶ぶり画面を保存出来たのに…っ

自力でなんとか入口に到着

入口から森感がすごい

右の方にご注目

ド━(・(ェ)・)━ン!

いやいや話には聞いていたので覚悟済だし対策もバッチリですよ!(腕ブンブン)

爪と牙からの攻撃は危険だから避けて、鼻に一発食らわせれば倒せるんじゃないかと!(思考が完全に武井壮である)

いないかもしれない熊より、確実大量にいる虫の方が怖かったです←虫嫌い

ひたすら山を登ること10分

この階段を登った先に

松平家歴代藩主のお墓があります

碑石がとにかく大きい!

台座が可愛い(*´˘`*)♡

亀っぽいですが龍の赤ちゃんらしいです

容保さまのお墓はここから更に登ったところで

歴代のお墓に比べるとかなり小さめです

会津松平家には御家訓(ごかきん)という、徳川家の親戚として幕府がピンチの時でも絶対に裏切っちゃいけないよ!

という掟があったのです

容保さまはその掟を守り続けて懸命に働いたのに、徳川から見放され、逆賊呼ばわりされ、会津の地を奪われ、謹慎させられるという苦労の多かった御方

とにかく墓前で伝えたかったのは「お疲れ様でした」

こちらは松平家の一族のお墓

容保公の義姉、照姫が眠っておられます

灯籠

下山は、なんかテンション上がっちゃって(笑)

「そうだ!忍者修行だ!三┏( ^o^)┛」って事で

石に飛び移りながら駆け降りたので、2~3分で着きました

道路に面した入り口、めっちゃ分かりやすかったー!(/--)/ズコー

この山を登ってたのかと思うと、そりゃ熊ぐらいいるだろうと( ˙-˙ )ゾッ

しばらく歩いて「会津武家屋敷」という、

その名の通り江戸時代の武家屋敷を復元した施設に行きました

まずは前日お墓参りをした家老、西郷頼母さんのお屋敷へお邪魔しました

家の前には西郷家の養子で、小説「姿三四郎」のモデルになった西郷四郎の銅像があります

入ってすぐあるのは、身分の高い方をおもてなしする為の玄関

御成の間

中に殿がいらっしゃいますヾ(*´∀`*)ノ

しかし似てない(笑)

殿専用の厠

レールが付いていて引き出せるそうです

立派な鯉がいました

お庭

ここから家族の居住スペースなのですが

この部屋は西郷家の女性21人が自刃したところ

実際の現場ではないにしろ、やっぱり空気が重々しかったです

家老の自室

で遊ぶ子どもたちを叱る奥方

ここでいきなりですがナッチョス的日本家屋の萌ポイントを紹介したいと思います(`・∀・´)!

それは縁側のかどっこ

文章で説明するのは難しいですが、「まだ縁側、向こうにもあるよ」みたいな期待感と

直角っていう日本家屋らしい角度が好きです

精米所

ちゃんと動いてまして、なるほどそういう仕組みなのか〜と勉強になりました

家族用玄関

台所

使用人達の玄関としても使われていたそうです

屋敷の警護の為に長屋を作って家臣を住まわせたらしいです

一人暮らし用の部屋

物騒な部屋

籠

長屋の奥は資料の展示スペースになってまして

山川捨松嬢の等身大フィギュアや自刃のシーンの再現などがありました

蔵型の博物館

何が展示されてたっけなー?( ̄ー ̄)(笑)

旧中畑陣屋主屋

台所

これは萌えポイント縁側のかどっこがいっぱい!萌!萌!

鶴ケ城にあった茶室もありました

あともうひとつ撮影OKな博物館も

京都見廻組(幕府の警察みたいなもの)佐々木只三郎の墓

会津藩出身で龍馬暗殺の犯人かもしれない人物です

龍馬暗殺の犯人には諸説ありますが、私も見廻組なんじゃないかと睨んでおります|д゚)

端っこに神社もありました

会津天満宮と言って西郷邸にあったものが遷宮されたそうです

あとお土産屋さんとか美術館とかレストランとかいろいろ盛りだくさんな場所でした

武家屋敷から少し歩いた天寧寺というお寺に、新選組局長近藤さんのお墓があります

(会津藩は新選組のスポンサーなので、土方さんがおねだりしたのでしょう)

会津藩家老、萱野家のお墓もあったんですが、見つからなくて断念

きっと道には見えなかったあの山奥にあったんだろうけど(笑)

さてさて近藤さんのお墓は案内板がたくさんあったので迷わずに辿り着けました

(がっつり登山でしたが)

前日のスペンサー銃を構えた時に八重さんになりきったように

わたくしテンション上がると、なりきりスト(命名)になってしまうのです!(`・ω・´)シャキーン

この時の気分は完全に新選組副長、土方歳三でした(笑)

「随分と山ン中ぁ建てちまったなぁ

…来たぜ、勝ちゃん」

って心の中で呟きながらお参りしてました(笑)

このお墓には遺髪か首が入ってると言われていますが、定かでは無いようで…

もし何も入っていなかったとしても新選組が消滅するその日まで近藤さんの魂は新選組と共に在り続けたんだなぁ

と感じました

右には土方さんの慰霊碑もありました

墓ばっかなので、ここらで会津の秋をお届け

次も墓(笑)

朝から『お墓参り=山登り』だったので、ちょっと覚悟してましたが

普通に人里にあるお寺でした(笑)

大龍寺

途中から鳩が案内してくれました!

新島(山本)八重さんが亡くなる前年、散らばっていた山本家のお墓をひとつにまとめて

墓標の文字を書いたそうです

(でもお父さんのお墓は離れたところにある)

山本という苗字は所縁のある名前なので

もしかしたら御先祖様の可能性もあるかもしれません(。-ω-人)

って事で手を合わせて来ました

お昼ごはんは飯盛山の麓のお店で喜多方ラーメンを食べました

縮れ麺であっさりしてて美味しかったです

もちろんこの日のディナーも安定のコンビニ弁当(笑)

歴史に興味のない人でも名前くらいは知ってると思われる白虎隊

昔、山Pがドラマやってましたよね

会津戦争下、年齢別に編成された部隊で

16〜17歳の少年兵がお城が燃えてると思い(実際には周りの家が燃えていただけ)

敵に捕らえられるくらいなら!と自ら死を選んだ悲話です

飯盛山参道

まずは中腹にある白虎隊記念館に行きました

中の展示は割と雑然としているんですが(笑)

会津出身の人も新政府の人もビックネームが残した書や遺品がところ狭しと並んでいて

心の中でキャー(゚∀゚)とかワー(゚∀゚)とか叫びっぱなしでした(笑)

飯盛山の白虎隊士像はほとんどがお城の方向を見ています

隊士たちが通った洞窟

流れはとても速かったです

さざえ堂

重要文化財に指定されている仏堂で

中が螺旋状の坂道になっていて、同じ道を通らずに昇降できます

もうこれがめちゃくちゃ楽しくて1人ではしゃいでたんですが、カナブンみたいな虫が大量に網にへばり付いていて

楽しいー!(≧∇≦)

ひっ!Σ(゚Д゚)

楽し(≧∇≦)

ひっ!Σ(゚Д゚)

た(≧∇≦)

ひっ!Σ(゚Д゚)∞

ビビリ疲れた…

頂上の天井

横から見たさざえ堂

私が飯盛山に登った日は白虎隊が自刃した次の日でした

(旧暦なので時期は今でいう8月ぐらいですが)

飯盛山で亡くなった白虎隊士のお墓

容保公の慰霊碑

自刃した隊士の中で唯一生き残った飯沼貞吉のお墓

他の隊士とは少し離れた場所にあります

あまり白虎隊については話さなかったそうですが

彼が生き残ってくれたおかげで、私達はこの悲劇を知る事が出来たわけです

自刃した地に立って、会津の街を見渡して

「これが彼らの最後に見た風景か…」と思うと

自然と涙がこぼれました

そしてなりきりスト複合技で

「会津の誇りだ」とか

「なんで死んでしまったんだ」とか

「まだ生きたい」とか

「潔く死にたい」とか

いろんな人の感情が溢れてきて、とにかく悲しかったです

お城もポールが邪魔でしたがちゃんと見えました

下山して向かったのが白虎隊伝承史学館

こちらは先程の白虎隊記念館より雑然感がスゴイ!(笑)

日用品とか割と身近な展示品が多かったんですが

土方さんが宿泊のお礼に置いていった双眼鏡とか、急にスゴイ品がぶっ込まれてきます

入り口にイケメン♡

次は旧滝沢本陣

元は殿様の休息所ですが、会津戦争では大本営となりました

当時の暮らしぶりが分かる展示品

遠州流庭園

銃痕や刀傷が扉など至るところにあって、写真を撮りまくっていると、

閉館時間が近付いていたようで係の方が雨戸を閉めにこられました

焦りながらまだ見てない所を見終わって、閉められた雨戸に目をやると

雨戸にも銃痕が!!!(゚д゚)二枚ぶち抜き!!!

これはレアなものが見れた

最後に八重の桜のオープニングに登場する石部桜を見に行きました

桜の時期じゃないし、日も落ちてきていたので「気付けなかったらどうしよう(´・ω・`)」

と思いながら道に迷っていたら(←笑)

あった

距離があってもフォルムだけで他の木とは別格なのが分かりました

とりあえず見えた方向に進み到着

なんという存在感!

なんという生命力!

普段あまり木が生きていると意識する事はありませんが

石部桜からは生きている気配がビシビシと伝わってきました

桜の花が咲いていたらさぞかし美しいだろうと…

これは春にもう一度訪れたいと思いました

会津若松駅までのバスが行ってしまったばかりだったので、40分くらい歩いて帰りました

夜の駅前

とにかく歩きまくった1日だったー( ´O` )

最終日は筋肉痛で更に歩き周ります(笑)

3日目に続く→

会津鎮魂慰霊旅【1日目】

- 2013/12/14 (Sat) |

- 場所 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

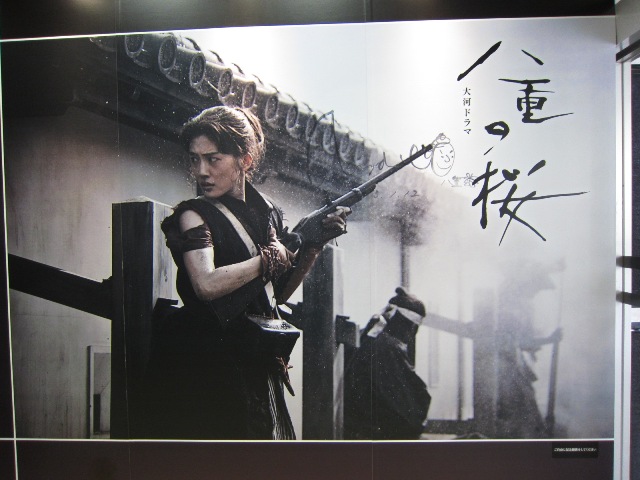

今年の大河ドラマ「八重の桜」主人公、八重さんの生まれ故郷である会津

このドラマを見るまでは会津って「白虎隊」と「捨松」と「るろ剣の恵さんの生まれ故郷」(笑)

ぐらいの知識しかなかったのですが

毎週見ているうちにどっぷりとハマってしまい、会津戦争を戦った会津武士と八重さんの生き様を知って

「あの人のお墓参りに行きたいなぁ」

「実際にあの場所を見てみたいなぁ」

+「ハッ(゜ロ゜)うかうかしてたら会津に冬が来てしまう!」

と思って10月上旬に二泊三日で会津へ旅立ちました

行きは東京から夜行バスに乗り福島まで

郡山で乗り換え

手動ドア!

急に霧が出たかと思えば

5分で綺麗に晴れました!

2時間ほどかけて会津若松駅に到着

ぼっち旅なのでこういうパネルは無人撮影です(笑)

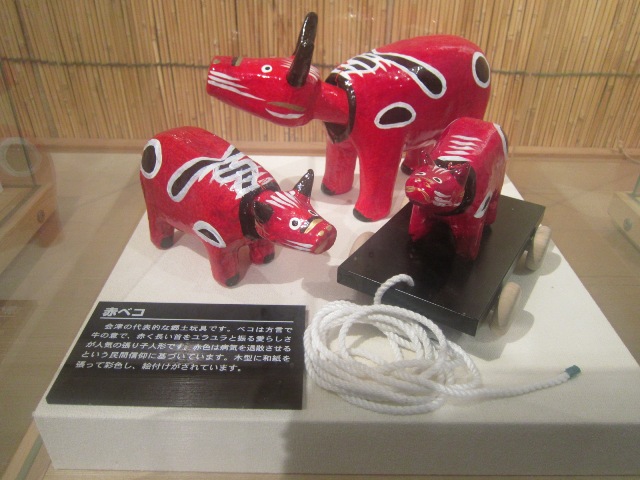

駅には白虎隊の像を大きな赤べこがありました

この赤べこ、ちゃんと首が動きます

っていうか暑っっ!(~Q~;)

誰だ!会津に冬が来るとか言った奴!←

(この日の福島の最高気温30°でした)

最初の目的地は鶴ヶ城

1384年に葦名直盛の城として築城され

幕末、会津戦争では1ヶ月の籠城戦に耐えましたが明治7年に解体

城再建ブームが起こった昭和40年に天守閣が復元されました

お堀を歩いて

お堀を歩いて

城内に神社があったので参拝

城内に神社があったので参拝

どーーーん!

どーーーん!

地下から入城

地下から入城

入ってすぐ塩蔵がありました

入ってすぐ塩蔵がありました

会津には海がないので越後から輸送してたそうです

中は博物館になっていて、歴代城主の紹介や会津戦争に関する資料の展示などでした

孝明天皇から松平容保公に送られ、亡くなるまで肌身離さず持っていた御宸翰と御製を拝むことができました

御製は詩歌なのですが、信頼できる人が出来て嬉しいよー(*´∀`*)ルンルン♪

っていう孝明天皇の気持ちが伝わってきました

(や!私がそう感じただけでめっちゃ真面目な歌ですよw)

八重の桜で容保公が「これは会津が逆賊ではない証拠になる」と言っていて

なるほどそういう意味でも会津にとっては大事な物だったんだなと思いました

逆に新政府は会津を逆賊にしたてあげた手前、そんなものが存在するのは都合が悪いという事で探し回ってたらしいです

あと印象に残ったのは戊辰戦争の死亡者名簿

名前順に表示してあって自刃したと思われる人にはマークが付いているのですが

家老の西郷家の他にも一族で自刃している家がたくさんあって、いろいろ考えさせられました

山本家のところには八重さんの弟とお父さんの名前もありました

撮影OKの階もありまして

郷土品の展示などがありました

殿気分が味わえます

お庭の上にお庭番の表記が!(゚Д゚)これは御庭番の仕事場がこの辺ですよって事?

いよいよ天守閣

手前が飯盛山で後ろが磐梯山

登ってみて思ったのは会津は360°びっしり山に囲まれていて天然の要塞みたいだなぁと

この地を攻めるのは西軍も骨が折れただろうと想像に難くなかったです

天守閣を降りてお土産屋さんを抜けたところで、八重さんが主人公の紙芝居が上演されてたので観賞

ここで山本家が3男3女の6人兄弟だったことを知って(゜ロ゜)え!ってなりました

ドラマでは普通に3人兄弟として描かれてたから

確かにあんつぁまと八重さんで17歳差って不自然だなーと思ってた(笑)

フィギュアで再現☆池田屋事件

櫓

お庭を散策

会津に匿われていた千利休の息子が建てた茶室

戊辰戦争降伏後、取り壊される予定だったのを市内の茶人が自宅に移築して保存していたそうです

御三階のあった場所

最終日に七日町のお寺で実物を見られました

城を出て向かったのは、鬼の官兵衛と言われた佐川官兵衛の顕彰碑

西南戦争で亡くなられたので熊本県阿蘇の松が植えてありました

八重さんの銅像

マイエンジェル秋月悌次郎の詩碑

次の目的地は大河ドラマ館

その名のとおり大河ドラマ「八重の桜」で使われたセットや衣装が展示してあります

角場(銃の練習場)を再現したエリアでは、レプリカのスペンサー銃の先からレーザーポインターが出てて

角(的)に当てるゲームが体験できました

右肩を少し上げて銃を乗せ、右手は引き金、左手は筒を下から支える感じで構える

もう気分は幕末のジャンヌダルク(笑)

誰もいなければ「よーく狙って撃ちなんしょ!」って言ってた絶対(笑)

本物より1㎏軽く作ってあるそうですが結構重くて照準を合わせるのが大変でしたが

命中できたのでハンサムウーマンの称号と景品のうちわを頂きました

あと印象的だったのは前半のポスターに使われていたピンク色の着物

見た瞬間、その存在感とかオーラに鳥肌が立ちました

着物にも魂って宿るんだなぁ

こちらは籠城戦のセットにグリーンバックを使って合成し、ムービーで見られるコーナー

まるでドラマに出ているかのような映像!

隣の人半分消えてるけど(笑)

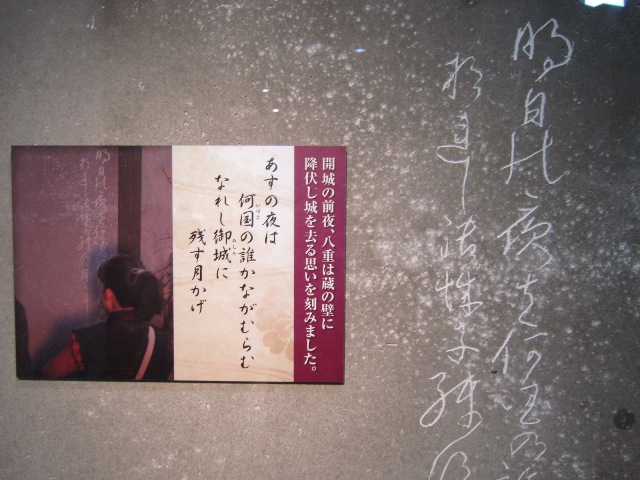

ちょっとだけ撮影できるところもありました

サイン入スペンサー銃

八重さんの戦闘服

八重さんが詠んだ歌

飛び出し坊やが白虎隊

会津会館っていう大きなお土産ショップ

ここのキャラクターはやえちゃん

他にも八重関連キャラで八重たんと八重さんがいます(笑)

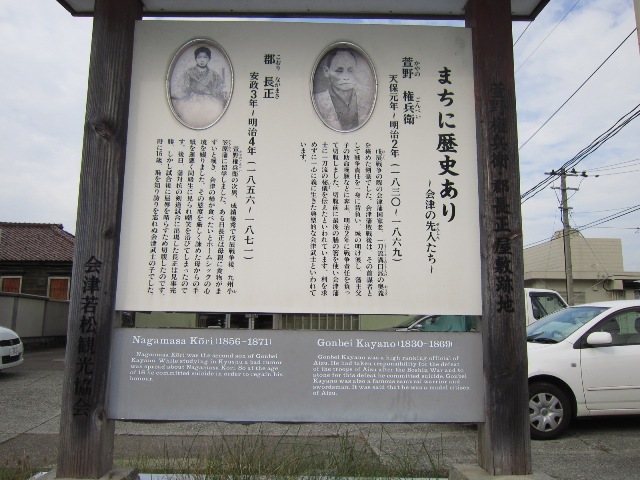

会津会館の向かいに戦争の責任を取って切腹した家老、萱野権兵衛の家の跡

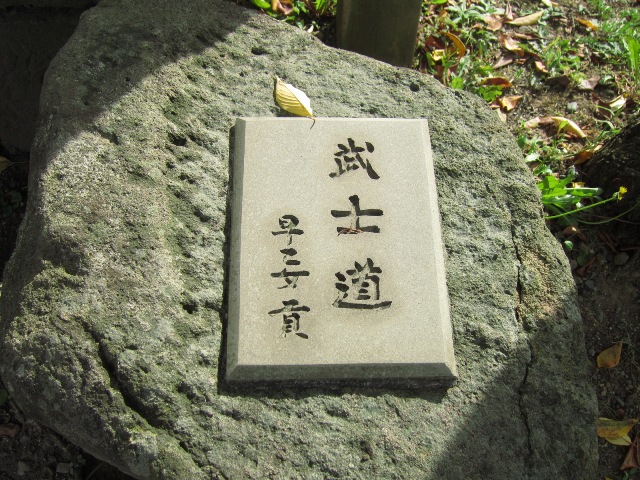

道端に武士道

その横に会津の精神

会津藩家老、西郷家の跡

お城から道路を挟んですぐのところにあり、通勤時間1分の超便利物件だったんじゃないかなぁ

西郷頼母は幕末に活躍した会津藩の家老で

藩主・容保公が京都守護職に就く事を反対したら謹慎させられ

戦争が始まったら長男以外の家族が自決し

城を出て北海道まで転戦するも敗北→謹慎

唯一の家族だった長男も亡くなり、全国を放浪したあと

会津に戻って74年の生涯を終えた。

っていう波瀾万丈なお方

八重の桜では西田敏行さんが演じられてました

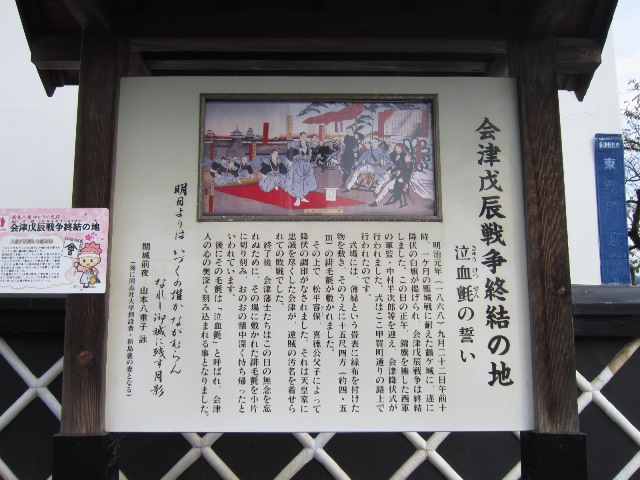

西郷家から少し進んだところに会津戦戦争降伏の地がありました

この時、下に敷かれた赤い布を泣血氈と呼んで

悔しさを忘れないために小さく切ってたくさんの人が持ち帰ったといいます

鶴ヶ城に本物が展示されていました

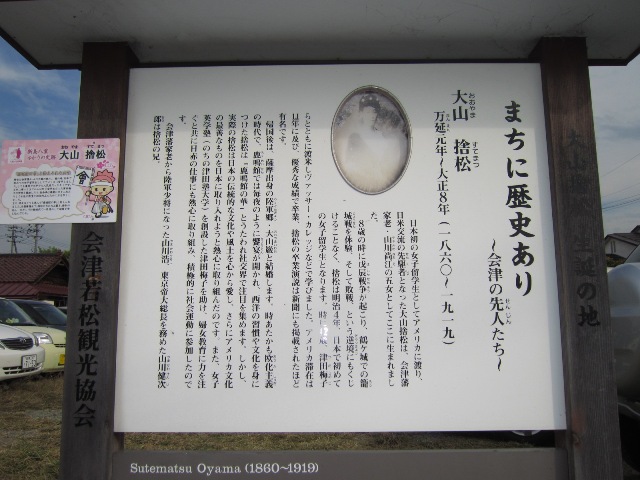

鹿鳴館の華と呼ばれた捨松が生まれた山川家

ドラマでもそうだけど実際の山川家のみなさまとても美形で羨ましい(笑)

お昼ご飯は会津名物ソースカツ丼

カツ丼は美味しかったけど、右上の白い漬け物みたいなのがリンス食べてるみたいで、完食は無理でございましたorz

因みに私、食に興味が無いのでこの日の朝食は駅前の立ち食いそばで、夕食はコンビニ弁当(笑)

それを旅好きの友人に話したら

「ちょ!旅の醍醐味(;´д`)!」ってつっこまれました

藩校、日新館があった場所には天文台の跡だけ残っていました

松陰先生もこれを見たに違いない\(^o^)/←松陰ヲタ

この日新館から程近くに八重さんの生まれた山本家の跡がありました

現在は駐車場になっていました

150年前の面影は全くないけれど家が建ってないので立ち入ることができて良かったです(´∀`*)

看板には昔の地図が載っていて、幼なじみの時尾さん(後の斎藤一の奥さん)の家が近かったのが確認できました

最後はさっき屋敷跡にお邪魔した西郷家のお墓参りに善龍寺へ

竜宮門っていう珍しい山門

奥さんの千重子さんが自刃する前に呼んだ辞世の句があるのですが

その一節から取った「なよたけの碑」というのが立ってます

(写真では右から2番目の若干隠れ気味の石です)

夫婦のお墓

西郷さんの親戚の方が焼け野はらからお骨を拾い集めて作った一族の女性、二十一人の墓

あんまり人様のお墓って撮影しちゃいけないんだろうけど

古くて手入れされていないお墓がたくさんあって、

もしかしたら戦争で会津を追い出されて帰って来れなかった家のお墓なのかもしれないなぁ

と想像して記録しました

このお寺も結構な山の中だと思ったけれども

次の日更に山の中をさまよう事になろうとは、この時思ってもみないのであった…。

2日目に続く→

このドラマを見るまでは会津って「白虎隊」と「捨松」と「るろ剣の恵さんの生まれ故郷」(笑)

ぐらいの知識しかなかったのですが

毎週見ているうちにどっぷりとハマってしまい、会津戦争を戦った会津武士と八重さんの生き様を知って

「あの人のお墓参りに行きたいなぁ」

「実際にあの場所を見てみたいなぁ」

+「ハッ(゜ロ゜)うかうかしてたら会津に冬が来てしまう!」

と思って10月上旬に二泊三日で会津へ旅立ちました

行きは東京から夜行バスに乗り福島まで

郡山で乗り換え

手動ドア!

急に霧が出たかと思えば

5分で綺麗に晴れました!

2時間ほどかけて会津若松駅に到着

ぼっち旅なのでこういうパネルは無人撮影です(笑)

駅には白虎隊の像を大きな赤べこがありました

この赤べこ、ちゃんと首が動きます

っていうか暑っっ!(~Q~;)

誰だ!会津に冬が来るとか言った奴!←

(この日の福島の最高気温30°でした)

最初の目的地は鶴ヶ城

1384年に葦名直盛の城として築城され

幕末、会津戦争では1ヶ月の籠城戦に耐えましたが明治7年に解体

城再建ブームが起こった昭和40年に天守閣が復元されました

会津には海がないので越後から輸送してたそうです

中は博物館になっていて、歴代城主の紹介や会津戦争に関する資料の展示などでした

孝明天皇から松平容保公に送られ、亡くなるまで肌身離さず持っていた御宸翰と御製を拝むことができました

御製は詩歌なのですが、信頼できる人が出来て嬉しいよー(*´∀`*)ルンルン♪

っていう孝明天皇の気持ちが伝わってきました

(や!私がそう感じただけでめっちゃ真面目な歌ですよw)

八重の桜で容保公が「これは会津が逆賊ではない証拠になる」と言っていて

なるほどそういう意味でも会津にとっては大事な物だったんだなと思いました

逆に新政府は会津を逆賊にしたてあげた手前、そんなものが存在するのは都合が悪いという事で探し回ってたらしいです

あと印象に残ったのは戊辰戦争の死亡者名簿

名前順に表示してあって自刃したと思われる人にはマークが付いているのですが

家老の西郷家の他にも一族で自刃している家がたくさんあって、いろいろ考えさせられました

山本家のところには八重さんの弟とお父さんの名前もありました

撮影OKの階もありまして

郷土品の展示などがありました

殿気分が味わえます

お庭の上にお庭番の表記が!(゚Д゚)これは御庭番の仕事場がこの辺ですよって事?

いよいよ天守閣

手前が飯盛山で後ろが磐梯山

登ってみて思ったのは会津は360°びっしり山に囲まれていて天然の要塞みたいだなぁと

この地を攻めるのは西軍も骨が折れただろうと想像に難くなかったです

天守閣を降りてお土産屋さんを抜けたところで、八重さんが主人公の紙芝居が上演されてたので観賞

ここで山本家が3男3女の6人兄弟だったことを知って(゜ロ゜)え!ってなりました

ドラマでは普通に3人兄弟として描かれてたから

確かにあんつぁまと八重さんで17歳差って不自然だなーと思ってた(笑)

フィギュアで再現☆池田屋事件

櫓

お庭を散策

会津に匿われていた千利休の息子が建てた茶室

戊辰戦争降伏後、取り壊される予定だったのを市内の茶人が自宅に移築して保存していたそうです

御三階のあった場所

最終日に七日町のお寺で実物を見られました

城を出て向かったのは、鬼の官兵衛と言われた佐川官兵衛の顕彰碑

西南戦争で亡くなられたので熊本県阿蘇の松が植えてありました

八重さんの銅像

マイエンジェル秋月悌次郎の詩碑

次の目的地は大河ドラマ館

その名のとおり大河ドラマ「八重の桜」で使われたセットや衣装が展示してあります

角場(銃の練習場)を再現したエリアでは、レプリカのスペンサー銃の先からレーザーポインターが出てて

角(的)に当てるゲームが体験できました

右肩を少し上げて銃を乗せ、右手は引き金、左手は筒を下から支える感じで構える

もう気分は幕末のジャンヌダルク(笑)

誰もいなければ「よーく狙って撃ちなんしょ!」って言ってた絶対(笑)

本物より1㎏軽く作ってあるそうですが結構重くて照準を合わせるのが大変でしたが

命中できたのでハンサムウーマンの称号と景品のうちわを頂きました

あと印象的だったのは前半のポスターに使われていたピンク色の着物

見た瞬間、その存在感とかオーラに鳥肌が立ちました

着物にも魂って宿るんだなぁ

こちらは籠城戦のセットにグリーンバックを使って合成し、ムービーで見られるコーナー

まるでドラマに出ているかのような映像!

隣の人半分消えてるけど(笑)

ちょっとだけ撮影できるところもありました

サイン入スペンサー銃

八重さんの戦闘服

八重さんが詠んだ歌

飛び出し坊やが白虎隊

会津会館っていう大きなお土産ショップ

ここのキャラクターはやえちゃん

他にも八重関連キャラで八重たんと八重さんがいます(笑)

会津会館の向かいに戦争の責任を取って切腹した家老、萱野権兵衛の家の跡

道端に武士道

その横に会津の精神

会津藩家老、西郷家の跡

お城から道路を挟んですぐのところにあり、通勤時間1分の超便利物件だったんじゃないかなぁ

西郷頼母は幕末に活躍した会津藩の家老で

藩主・容保公が京都守護職に就く事を反対したら謹慎させられ

戦争が始まったら長男以外の家族が自決し

城を出て北海道まで転戦するも敗北→謹慎

唯一の家族だった長男も亡くなり、全国を放浪したあと

会津に戻って74年の生涯を終えた。

っていう波瀾万丈なお方

八重の桜では西田敏行さんが演じられてました

西郷家から少し進んだところに会津戦戦争降伏の地がありました

この時、下に敷かれた赤い布を泣血氈と呼んで

悔しさを忘れないために小さく切ってたくさんの人が持ち帰ったといいます

鶴ヶ城に本物が展示されていました

鹿鳴館の華と呼ばれた捨松が生まれた山川家

ドラマでもそうだけど実際の山川家のみなさまとても美形で羨ましい(笑)

お昼ご飯は会津名物ソースカツ丼

カツ丼は美味しかったけど、右上の白い漬け物みたいなのがリンス食べてるみたいで、完食は無理でございましたorz

因みに私、食に興味が無いのでこの日の朝食は駅前の立ち食いそばで、夕食はコンビニ弁当(笑)

それを旅好きの友人に話したら

「ちょ!旅の醍醐味(;´д`)!」ってつっこまれました

藩校、日新館があった場所には天文台の跡だけ残っていました

松陰先生もこれを見たに違いない\(^o^)/←松陰ヲタ

この日新館から程近くに八重さんの生まれた山本家の跡がありました

現在は駐車場になっていました

150年前の面影は全くないけれど家が建ってないので立ち入ることができて良かったです(´∀`*)

看板には昔の地図が載っていて、幼なじみの時尾さん(後の斎藤一の奥さん)の家が近かったのが確認できました

最後はさっき屋敷跡にお邪魔した西郷家のお墓参りに善龍寺へ

竜宮門っていう珍しい山門

奥さんの千重子さんが自刃する前に呼んだ辞世の句があるのですが

その一節から取った「なよたけの碑」というのが立ってます

(写真では右から2番目の若干隠れ気味の石です)

夫婦のお墓

西郷さんの親戚の方が焼け野はらからお骨を拾い集めて作った一族の女性、二十一人の墓

あんまり人様のお墓って撮影しちゃいけないんだろうけど

古くて手入れされていないお墓がたくさんあって、

もしかしたら戦争で会津を追い出されて帰って来れなかった家のお墓なのかもしれないなぁ

と想像して記録しました

このお寺も結構な山の中だと思ったけれども

次の日更に山の中をさまよう事になろうとは、この時思ってもみないのであった…。

2日目に続く→